En las tierras altas del occidente de México, entre bosques, lagos y volcanes, floreció uno de los estados más fuertes y organizados de Mesoamérica: el Imperio Purépecha. Aunque a menudo opacado por el esplendor azteca, este reino fue una potencia militar, política y cultural que dominó gran parte del actual Michoacán y regiones aledañas.

Conoce 15 aspectos fascinantes de este pueblo que nunca se rindió sin luchar.

1. No se llamaban “tarascos”

El nombre “tarasco” fue impuesto por los españoles, posiblemente por un malentendido lingüístico. El pueblo se llama a sí mismo P’urhépecha, que significa “gente” o “personas”. Aunque el término “tarasco” aún se usa coloquialmente, muchas comunidades prefieren el autónomo P’urhépecha.

2. Un imperio que nació entre los siglos XIII y XIV

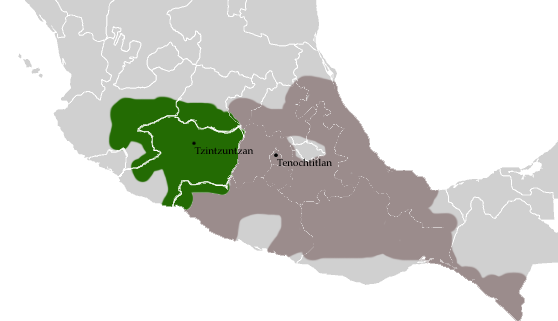

Aunque no fue un “imperio” desde el inicio, el estado purépecha comenzó a consolidarse como una entidad política centralizada entre los siglos XIII y XIV. Su capital, Tzintzuntzan (“lugar de los colibríes”), se convirtió en el centro del poder político, religioso y económico.

3. Un territorio de 75,000 km²

Para el siglo XV, el reino purépecha controlaba aproximadamente 75,000 kilómetros cuadrados, abarcando partes de los actuales estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Guerrero. Era uno de los estados más extensos de Mesoamérica.

4. Rivales de los aztecas, no conquistadores

Contrario a lo que a veces se cree, los purépechas no buscaban conquistar al Imperio Azteca, sino resistir su expansión. Mientras los mexicas avanzaban hacia el oeste, los purépechas les cerraron el paso. Este constante conflicto los convirtió en los principales rivales del poder azteca.

5. Nunca fueron derrotados por los aztecas

De hecho, fueron una de las pocas naciones que detuvieron el avance azteca. Aunque hubo batallas y tensiones, el Imperio Azteca nunca logró someter a los purépechas, ni siquiera tras múltiples intentos. Esta resistencia los convirtió en una potencia temida.

6. Una sociedad altamente organizada

El imperio tenía una estructura social clara:

Cazonci o Iréchikwa: el gobernante supremo, considerado semidivino.

Acháecha: nobles y señores regionales.

Sacerdotes y guerreros de élite.

Campesinos, artesanos, pescadores y mercaderes.

Esta organización permitió un control eficaz del territorio y los recursos.

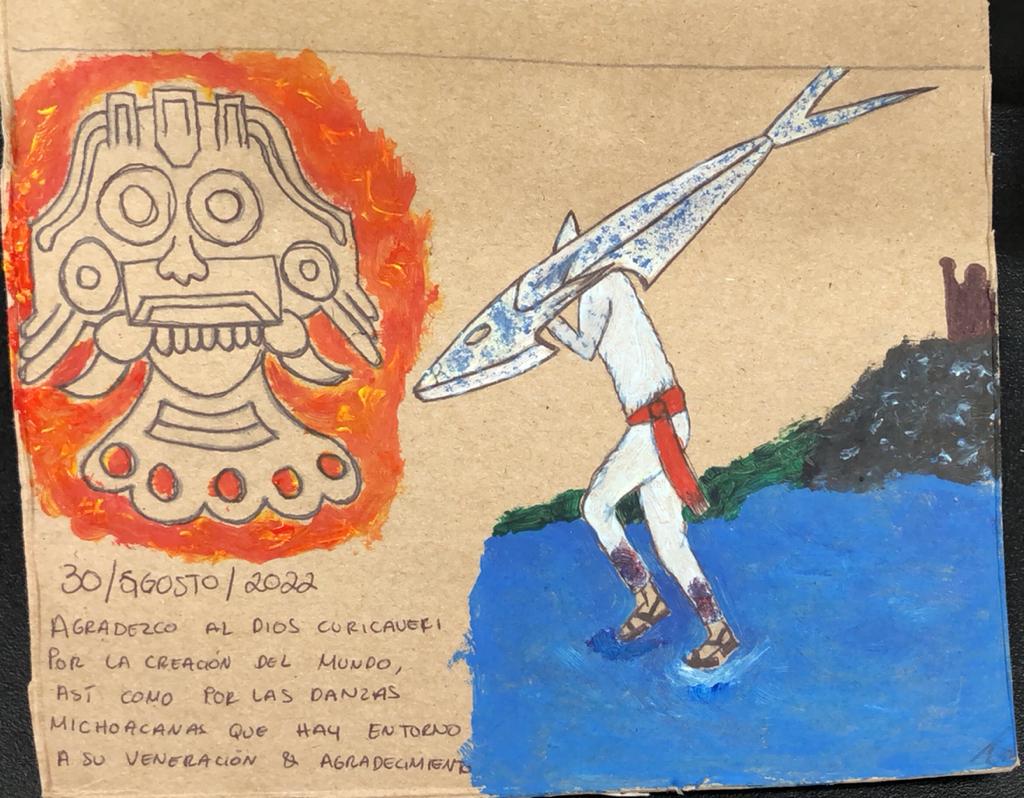

7. Adoraban a Curicaueri, dios del fuego y el sol

Su deidad principal era Curicaueri, asociado con el fuego, el sol y la guerra. Cada año se celebraba una fiesta de 20 días en su honor, con rituales, ofrendas y danzas. Junto a él, se veneraba a Xaratanga (diosa de la luna), Táres Upe (dios del maíz) y otras deidades ligadas a la naturaleza.

8. Practicaban sacrificios, pero con moderación

A diferencia de los aztecas, los purépechas no hacían sacrificios humanos en gran escala. Según la Relación de Michoacán (c. 1541), los sacrificios ocurrían en contextos específicos: funerales de élite, crisis o rituales de fundación. Las víctimas eran generalmente prisioneros de guerra o servidores del templo.

9. Sus templos eran únicos: las yácatas

Las yácatas son estructuras piramidales semicirculares que solo se encuentran en la región purépecha. En Tzintzuntzan, aún se conservan varias. Estos templos eran centros ceremoniales donde se realizaban ofrendas, rituales y sacrificios bajo la dirección de los sacerdotes.

10. Las mujeres tenían un papel clave

Las mujeres purépechas no solo trabajaban en la agricultura y el hogar, sino que también participaban en la vida política y religiosa. La Relación de Michoacán registra que, durante la llegada de los españoles, algunas mujeres reprocharon a los nobles su pasividad, diciendo:

“¿Para qué traen esos bezotes si no van a defender el oro y la plata?”

Un claro ejemplo de su voz y coraje.

11. Una lengua aislada

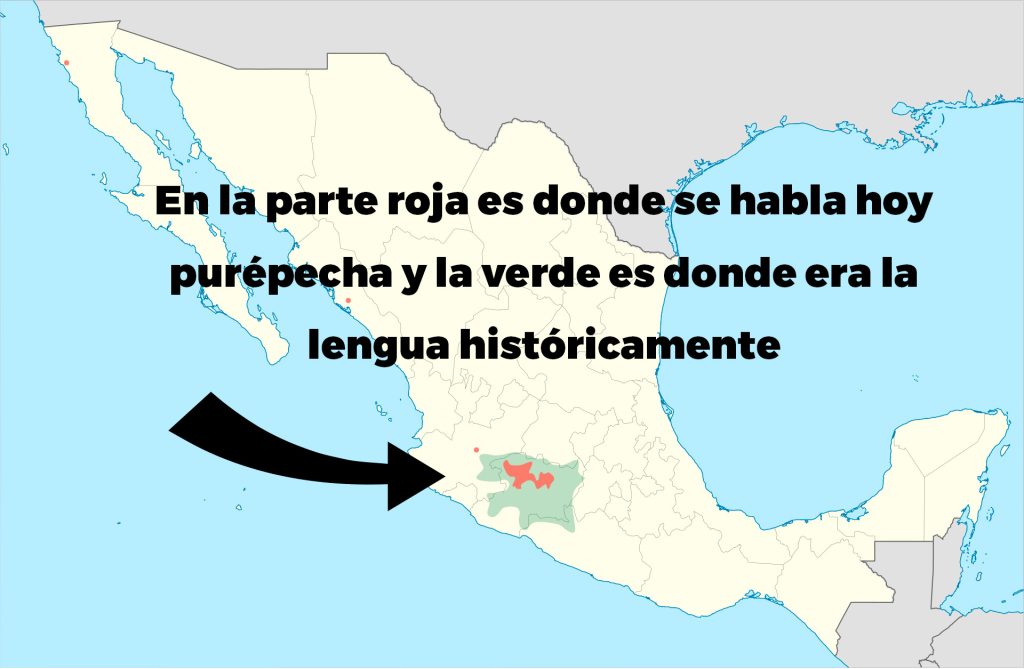

El purépecha es una lengua aislada: no tiene parentesco comprobado con ninguna otra lengua mesoamericana. Hoy, más de 100,000 personas la hablan, principalmente en Michoacán. Desde los años 80, con la creación de la Academia de la Lengua Purépecha, se han impulsado programas de revitalización.

12. Resistencia frente a los españoles

Cuando los españoles llegaron en 1522, el cazonci Tangáxoan II intentó negociar con Cristóbal de Olid. Pero años después, Nuño de Guzmán invadió el reino con brutalidad, ejecutó al gobernante y sometió al pueblo. Aunque hubo resistencia, la superioridad militar y las enfermedades acabaron con la independencia del reino.

13. Eréndira: una figura simbólica, no histórica

Aunque no hay pruebas de su existencia, la figura de Eréndira, la princesa guerrera, ha cobrado fuerza en la cultura popular como símbolo del valor femenino y la resistencia indígena. Su historia —llorando al huir, montando un caballo blanco, llamando a la batalla— es leyenda, no historia, pero refleja el dolor y la dignidad del pueblo purépecha.

14. Danzas que sobreviven al tiempo

Muchas tradiciones purépechas siguen vivas hoy:

Danza de los Viejitos: honra a los ancianos con máscaras y movimientos que van de la debilidad a la energía.

Danza del Pescado: celebra la pesca y el Lago de Pátzcuaro, vital para la economía ancestral.

Trajes coloridos: las mujeres usan huanengos (camisas bordadas), faldas plisadas y rebozos; los hombres, pantalones claros, faja y sombrero de petate, una estera de palma que sirve como cama, mesa o mortaja.

Danza de los Viejitos

Honra a los adultos mayores, sus experiencias y la sabiduría de la vejez. Los bailarines usan máscaras y realizan movimientos que invitan al respeto y la convivencia.

Danza de los Concheros

Agradece a los dioses al son de instrumentos hechos de conchas marinas.

Danza del Pescado

Recuerda la importancia que los purépechas le dan al agua y a la pesca.

La Tarasca

La vestimenta purépecha es colorida y simbólica.

Mujeres:

- Camisas bordadas (huanengos )

- Falda plisada, delantal, faja y rebozo

Hombres:

- Pantalones claros

- Faja y sombrero de petate

El petate, hecho de estera de palma, puede servir como cama, mesa e incluso mortaja. Un objeto versátil y lleno de significado.

15. Un legado en cobre y cerámica

Los purépechas eran maestros del trabajo en cobre, uno de los pocos pueblos mesoamericanos en dominar esta técnica. Sus herramientas, armas y objetos rituales en metal eran admirados incluso por los aztecas. Hoy, comunidades como Santa Clara del Cobre mantienen viva esta tradición milenaria.

Marcando la historia

Sin duda los purépechas marcaron la historia mexicana como guerreros y conquistadores, los hombres, y defensores de los suyos, las mujeres.

Ningún país del mundo debe olvidar sus raíces. Los mexicanos, seguros de su esencia, recuerdan a través de danzas y rituales dónde está su identidad a pesar de fortuitos azares que no permitieron el florecimiento pleno de valiosas culturas como la protagonista de estas páginas, los purépechas.

Conclusión: un pueblo que sigue vivo

El Imperio Purépecha no desapareció. Aunque su independencia política terminó en el siglo XVI, su lengua, cultura, artesanías y tradiciones siguen vigentes. Hoy, los P’urhépecha son un pueblo indígena vivo, orgulloso de sus raíces y comprometido con su futuro.

Recordar su historia no es solo un homenaje al pasado, sino un acto de justicia hacia quienes, a pesar de la conquista, nunca dejaron de ser dueños de su identidad.

Fuentes consultadas

Relación de Michoacán (c. 1541), manuscrito anónimo.

Heyden, Doris. El mundo de los tarascos.

Matos Moctezuma, Eduardo. Los purépechas frente a la conquista.

Academia de la Lengua Purépecha (sitio oficial).

INAH y CDI, estudios sobre lenguas indígenas.